内部リンクで回遊率を改善する5つの方法【2025年最新】

サイトを運営していて「1ページしか見てもらえない」「すぐに離脱されてしまう」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

そんな課題は、内部リンクの工夫で解決できます。適切な内部リンクを配置することで、読者が自然にサイト内を回遊してくれるようになります。

内部リンクを適切に配置し、回遊率を高めることで、「ユーザーから評価の高い質の良いページだ」とGoogleに評価されやすくなるため、SEOにおいてかなり重要なポイントとなります。

この記事では、今日から実践できる5つの方法を、GA4での測定方法とあわせて解説します。

- 内部リンクで回遊率を向上させる5つの具体的手法

- GA4での回遊率の正しい測定方法

- 回遊率が低下する原因と対策

- 継続的改善のためのPDCAサイクル

この記事を参考に、内部リンクをうまく使って回遊率を高めていきましょう。

関連記事

内部リンクのSEO効果と最適化の方法については、内部リンクとは?SEO効果を最大化する貼り方と最適化のポイントで詳しく解説しています。

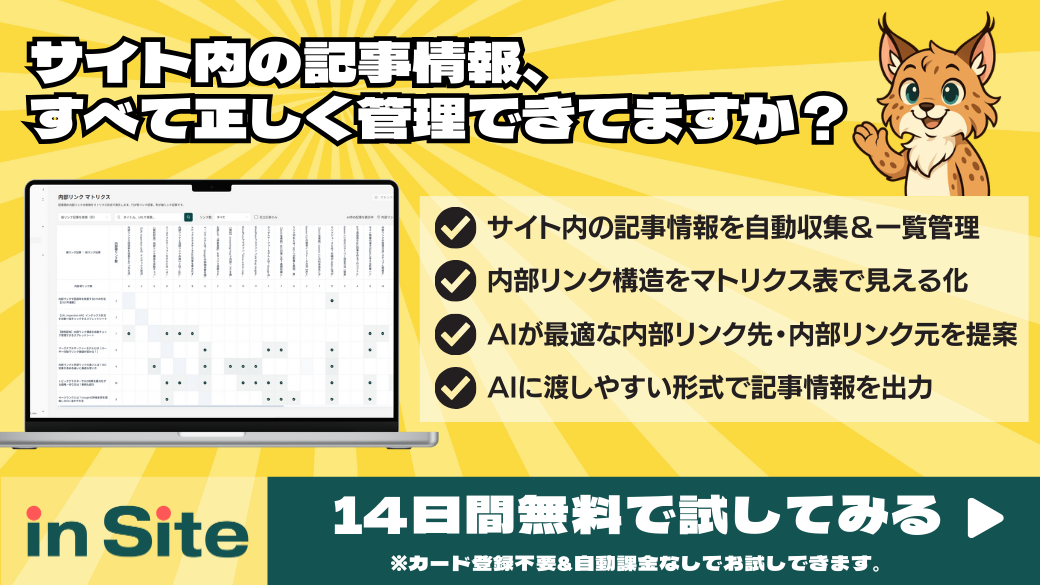

SEO担当者のための

サイト管理自動化ツール

めんどくさいサイト管理にうんざり…

もっと実のあることに時間をつかいたい…

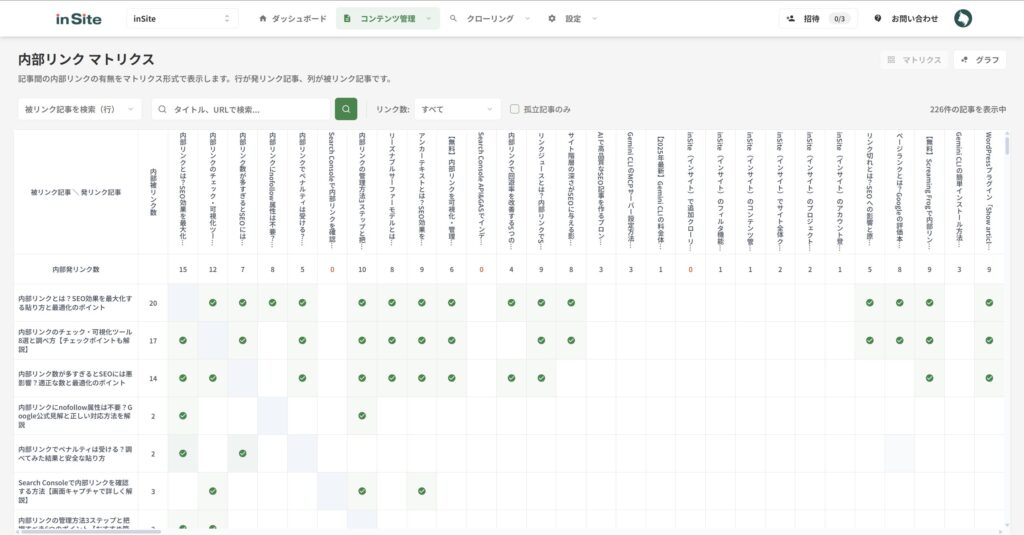

inSite(インサイト)なら、

記事情報も内部リンク情報も、

自動で可視化。

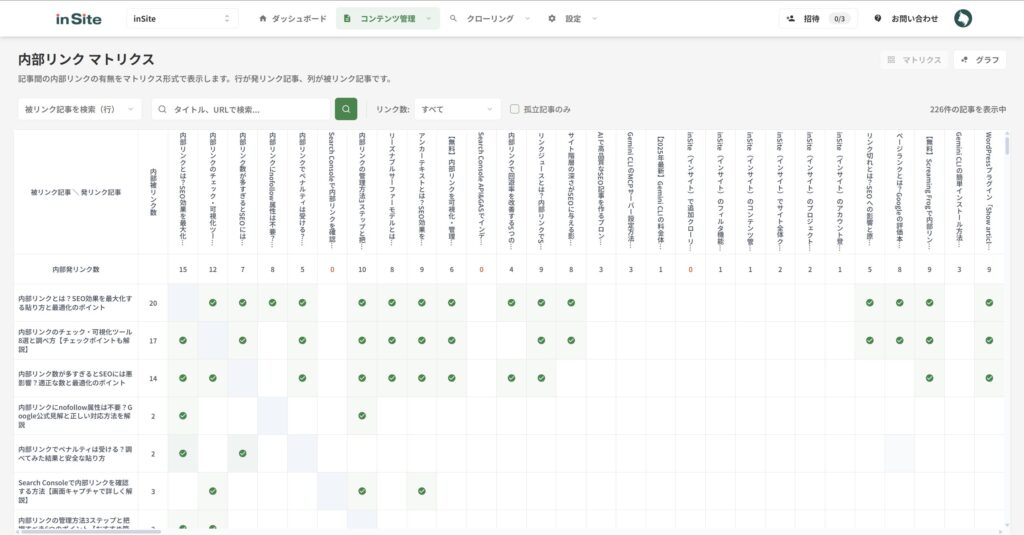

- サイト内の記事情報を自動収集&一覧管理

- 内部リンク構造をマトリクス表で見える化

- AIが理解しやすいJSON形式で記事情報を出力

- Search Console連携で記事ごとの検索パフォーマンスをチェック

ムダな管理の時間を、ほぼゼロに。

今すぐサイト管理を自動化しましょう。

14日間の無料トライアルをプレゼント

無料期間中はクレジットカードの登録不要

内部リンクで回遊率を改善する5つの手法

ここからは、回遊率を向上させる5つの手法を具体的に解説していきます。

どれも今日から実践できるものです。

関連度の高い記事にリンクを設置する

関連性の高い記事への内部リンクは、回遊率向上の基本です。

重要なのは、読者の興味の流れを意識した配置です。ただリンクを貼るのではなく、読者が「これも知りたい」と思う記事を設置することが大切です。

関連記事を選ぶ際のポイントは次の通りです。

- テーマの関連性

現在の記事と関連度の高い内容を選ぶことが重要です。読者が「これも知りたい」と思う自然な流れを作りましょう。 - 読者の次のアクション

記事を読んだ読者が「次に何をしたいか」を考え、その答えとなる記事をリンク先に設定します。 - 情報の深度

基本的な内容から詳細な解説へ、情報の深度に応じてリンクを配置することで、読者の理解を深められます。

このような戦略的な配置により、読者にとって価値ある情報をスムーズに提供できます。

クリック率を高めるアンカーテキストにする

アンカーテキストの書き方次第で、内部リンクのクリック率は大きく変わります。

効果的なアンカーテキストのポイントは、「読者が得られる具体的な価値」を明確に示すことです。

良い例

- 「GA4での回遊率測定の詳しい手順」

- 「内部リンク最適化で成果を上げた5つの事例」

- 「アンカーテキスト最適化の具体的なテクニック」

避けるべき例

- 「こちら」「詳細はこちら」

- 「参考記事」「関連記事」

- 「クリック」「リンク」

読者が「このリンクをクリックすると、どんな情報が得られるのか」を瞬時に理解できるようなアンカーテキストを心がけましょう。

また、アンカーテキストにメインキーワードを自然に含めることで、SEO効果も期待できます。

関連記事

アンカーテキストの最適化方法については、SEO効果を高めるアンカーテキストの書き方で詳しく解説しています。

内部リンクの設置位置と数を最適化する

内部リンクで回遊率を高めるためには、内部リンクの設置位置と数を最適化することが重要です。

▼設置位置の効果

- 記事冒頭:読者の関心が最も高い状態

- 記事中盤:内容に関連する自然な流れ

- 記事末尾:次のアクションとしての提案

記事冒頭では、読者の期待値を高めるような関連記事への言及が効果的です。「この記事の基礎となる内部リンクのSEO効果について知りたい方は、まずこちらをご覧ください」といった具合です。

ちなみに内部リンクの適正な数には明確な数字はありません。

ただ、あまりにも多くなりすぎると、内部リンクの価値が分散する・ユーザビリティが低下する・直接的なペナルティは受けないが、検索順位が下がるといった可能性があります。

内部リンクが多すぎることによる影響は、内部リンク数が多すぎるとSEOには悪影響?適正な数と最適化のポイントで詳しく解説しています。

リンクを増やしすぎると、逆に読者の集中力を妨げてしまいます。本当に価値のある関連情報に絞って設置することが重要です。

自然な流れでリンクを埋め込む

内部リンクは、文章の自然な流れの中に溶け込ませることが重要です。

読者が「リンクがあるから」ではなく、「この情報も気になる」という心理状態でクリックしてもらえるような埋め込み方を心がけましょう。

自然な埋め込み例

「回遊率の測定には専用ツールが役立ちます。特に内部リンクを可視化できるチェックツールを使えば、現状把握が格段に楽になるでしょう。」

この例では、ツールの必要性を説明した流れで自然にリンクを提示しています。

避けるべき埋め込み方

「内部リンクについて詳しくは→[こちらのリンク]をクリック」

このような機械的な誘導は、読者にとって不自然で、クリック率も低くなりがちです。

文脈に沿った自然な言い回しで、読者の興味を引きながらリンクを配置することを意識してください。

文末リンクで離脱を防ぐ

記事を最後まで読んでくれた読者でも、そのままサイトから離れてしまうことが多くあります。

しかし、記事の末尾に「次のステップ」として関連記事へのリンクを配置することで、継続的な回遊を促すことができるでしょう。

このように、読者の学習意欲が高まったタイミングで適切なリンクを提示することで、自然なサイト内回遊を促進できます。

GA4での回遊率測定方法

内部リンクの改善施策を実施した後は、その効果を正確に測定することが重要です。

GA4では「セッションあたりのページビュー数」という指標を使って回遊率を測定できます。

GA4でレポートを開く

GA4にログインしたら、左のメニューから「レポート」→「エンゲージメント」→「ページとスクリーン」とクリックしていきます。

表示する数値を調整する

右上の鉛筆マークをクリックして、「指標」タブで「セッションあたりのページビュー数」を追加してください。

内部リンクによる回遊率アップの効果測定には最低2週間程度はデータを収集することがおすすめです。期間が短すぎると、季節変動やアクセス数の一時的な変動により、正確な効果を把握できない可能性があります。

また、回遊率のチェックとあわせて、平均エンゲージメント時間や直帰率の変化も確認することで、より総合的な効果測定が可能になります。

継続的な測定により、効果的な施策パターンを特定し、今後の改善施策に活用できるでしょう。

回遊率の定義とサイト種類別の目安値

回遊率とは、1人のユーザーがサイトに来たときに、平均で何ページ見てくれるかを表した数値です。

計算式:回遊率 = 総ページビュー数 ÷ セッション数

例えば、1日の総ページビュー数が1000で、セッション数が500の場合、回遊率は2.0となります。

この数値が高いほど、ユーザーが多くのページを閲覧していることを示し、コンテンツへの関心やサイトへの満足度が高いことを表している指標です。

回遊率の目安値は、サイトの種類やビジネスモデルによって大きく異なります。

▼一般的な目安

- ブログ・メディアサイト:1.5~2.5ページ/セッション

- ECサイト:2.0~3.0ページ/セッション

- 企業サイト:1.3~2.0ページ/セッション

- ポータルサイト:3.0~4.0ページ/セッション

ただし、これらはあくまで参考値です。最も重要なのは、自社サイトの過去データとの比較や、継続的な改善による向上傾向を確認することです。

回遊率が低い場合でも、1ページで十分な価値を提供できていれば必ずしも問題ではありません。数値だけでなく、ユーザーの満足度やコンバージョン率などの総合的な指標で判断することが重要と言えるでしょう。

回遊率が低下する原因と対策

回遊率が低下する主な原因を特定し、それぞれに対する効果的な対策方法を解説します。

ユーザー体験が悪い

ユーザー体験が悪いことは、回遊率低下を引き起こす大きな原因です。

- ページ読み込み速度の最適化

Googleの調査によると、モバイルサイトの読み込みに3秒以上かかると53%のユーザーが離脱することが分かっています。サイトスピードの改善は、回遊率向上の基礎となる重要な要素です。 - モバイルフレンドリー対応

スマートフォンでの閲覧時におけるテキストサイズやボタンの操作性に問題があると、ユーザーの継続的な閲覧意欲を削いでしまう可能性があります。 - 直感的なナビゲーション設計

サイト構造が分かりにくく、目的の情報へのアクセス経路が不明確な場合、ユーザーは求める情報を見つけられずに離脱する傾向があります。

▼改善のポイント

- ページ読み込み速度を3秒以内に最適化

- モバイルフレンドリーなデザインの採用

- 直感的で分かりやすいナビゲーション設計

コンテンツへの動線不足

コンテンツへの動線が不足していることも、回遊率が上がらない原因です。

- コンテンツ同士の関連性が低い

記事内容と関連性の薄いリンクが多い場合、ユーザーの興味や関心を適切に誘導することができません。 - コンテンツの品質が低い

リンク先記事の品質が期待値を下回る場合、ユーザーの信頼を失い、サイト全体からの離脱を招く可能性があります。 - コンテンツがありきたり

類似した内容の記事が多い場合、ユーザーは追加的な価値を見出せず、回遊を継続するインセンティブを失ってしまいます。

▼改善のポイント

- コンテンツ間の関連性を明確にする

- 全記事の品質を一定水準以上に保つ

- ユーザーの学習段階に応じた導線設計

これらの課題を解決することで、ユーザーにとって価値の高い回遊体験を実現できるでしょう。

その他にも、サイト全体のナビゲーション構造(グローバルナビゲーション・パンくずリスト・サイト内検索 など)を最適化することにより、ユーザーの自然な回遊行動を促進することが可能です。

継続改善のためのPDCAサイクル

内部リンクの改善により回遊率を高めるには、単発の施策ではなく、継続的な改善が必要とあります。

以下のような項目を重点的にチェックするようにしましょう。

▼重要な測定指標

- セッションあたりページビュー数(回遊率)

- 平均セッション継続時間

- 直帰率の改善

- コンバージョン率の変化

まずは大規模な一括変更ではなく、記事ごとに施策を試してみましょう。リスクを最小限に抑えながら、高速でPDCAを回すことができます。

うまくいった施策を他の記事にも横展開していけば、サイト全体の回遊率が徐々に上がっていくはずです。

まとめ

この記事では、内部リンクを活用した回遊率の改善方法について解説しました。

- 基本的な考え方

- 適切な内部リンク配置により読者のサイト内回遊を促進

- 回遊率向上はSEO評価にも好影響を与える重要な要素

- 回遊率改善の5つの手法

- 関連度の高い記事へのリンク設置

- 効果的なアンカーテキスト

- 設置位置と数の最適化

- 自然なリンク埋め込み

- 文末リンクで離脱防止

- GA4での測定方法

- 「セッションあたりのページビュー数」で回遊率を測定

- 最低2週間のデータ収集が効果測定には必要

- 回遊率低下の原因と対策

- ユーザー体験が悪い

- コンテンツの動線不足

- 継続改善

- PDCAサイクルでの継続的改善が重要

- 記事ごとの小規模テストから始めて成功事例を横展開

- セッション継続時間、直帰率、コンバージョン率も併せて測定

最も重要なのは、継続的にPDCAサイクルを回すことです。一度の改善で終わりとせず、長期的な視点でサイト全体の回遊率の向上に取り組んでいくことが成功の鍵となります。

内部リンクの最適化は回遊率に大きく影響します。本記事や内部リンクとは?SEO効果を最大化する貼り方と最適化のポイントを参考に、改善していきましょう。

SEO担当者のための

サイト管理自動化ツール

めんどくさいサイト管理にうんざり…

もっと実のあることに時間をつかいたい…

inSite(インサイト)なら、

記事情報も内部リンク情報も、

自動で可視化。

- サイト内の記事情報を自動収集&一覧管理

- 内部リンク構造をマトリクス表で見える化

- AIが理解しやすいJSON形式で記事情報を出力

- Search Console連携で記事ごとの検索パフォーマンスをチェック

ムダな管理の時間を、ほぼゼロに。

今すぐサイト管理を自動化しましょう。

14日間の無料トライアルをプレゼント

無料期間中はクレジットカードの登録不要